弁天町の駅から歩いてすぐのところに、安治川の一部を四角く切り取ったような不思議な内港というか船溜まりがあって、土日は行き交うトラックもほとんどいないので、たまに散歩しに行く。工場や倉庫に囲まれ、大きなクレーンや素っ気ない小型タンカーが静かに並んでいる。海は汚いけど、とても美しい。

その日もその不思議な風景が見たくて、環状線に乗ったのだが、いつまでも続く緊急事態のせいで人恋しくなり、住宅地を歩きたくなって、野田駅で電車の扉が開いたときに飛び降りた。6月6日の日曜日の、17時ごろ。

野田駅前のファミマに警官が5人ぐらいいて、入り口に黄色い「非常線」みたいなものが張ってあって、えらい騒がしかった。コンビニ強盗でもあったのだろうかとtwitterを検索したけど、何も出てこない。

そのまま南にまっすぐ歩く。大通りの一本路地裏の、旧街道のような道。古い長屋が並んでいるが、ところどころ新しいマンションや建売になっている。「シャーメゾン」みたいな名前の低層マンションがあって、植栽が今風でおしゃれだった。オリーブの木とか。

細い道がさらに二股に分かれるところの、その鋭角三角形の土地に「分譲中」ののぼりが立っていた。おさい先生と、ここに家を建てるなら間取りはどうするか、という話をする。いちばん先の尖ったところを駐車場にするか庭にするかで意見が分かれる。結論は「どうでもええわ。」

角地に解体工事の現場がある。長屋だろうか。あとからGoogleMapを見てみると、まだ古い長屋が写っている。白いタイルが外壁の下のほうにきれいに貼ってあって、もとは何だったんだろうか。牛乳屋さんとかかな。

古い長屋が並ぶ。かならず玄関前や植え込みにあじさいが咲いている。大阪の路地裏にいちばん似合う花はあじさいだと思う。

特にたくさんあじさいが並んでいる路地があって、誘われるようにその路地の裏に入っていく。こんな狭いところによく建てたな、と思うような建売住宅がいくつかあり、生活感あふれるその1階のガレージの奥にまたあじさいが咲いていて(日当たりが悪くても咲くんだな)、その奥のヨドコウ的な何かの上に、はちわれの猫がいた。はちわれの柄のところが縞のタイプ。ぼんやりとこちらを見ている。飼われて、大事にされている猫は、人懐こくなくても、どこか警戒心がなく穏やかな感じで、じっとひとの顔を見る。

意外なことに路地のどんつきに小さな小さな鳥居がある。知らなかったら絶対に入ってこないような路地の裏のまたその奥の、幅が1mもないような道に、小さな、でも色鮮やかな鳥居が二つ三つ並んでいる。

こんなところに神社が、と驚く。とにかく入っていくと、ほんとうに小さな小さな社がある。鳥居に「宝大明神」「宝会有志」と書いてある。そして意外に新しい日付が書かれていた。

あとから検索したら「宝稲荷大明神」とあった。地元のひとなら知ってるんだろうか。新しい鳥居が建てられていて、社も掃除や手入れが行き届いていた。地元に根づいて愛されているのだろう。詳しい情報はネットでもほとんど出てこない。

しばらく野田2丁目、3丁目、5丁目あたりの、古い長屋が並んでいる街を歩く。なぜか路地裏の玄関先に、200kgまで計れる大きな古い体重計が置いてあった。

すこし傾きながら東西にまっすぐ一本に伸びる不思議な道があり、市電が通るほどの幅はなく、いまでもいくつかの商店が開いていて、ここは昔は賑やかな商店街だったのだろうか。だんだんと日が傾いてきて、地元の子どもや中高生、若いお母さんが自転車で行き過ぎる。いっせいに長屋からおばあちゃんたちが出てきて、おたがいに他愛ない会話をしながら、玄関先のあじさいに水をやる。

まっすぐに伸びる道の、東の果ての、地面や空や左右の屋根が1点に交わるところに巨大な高層ビルが見えている。いつまで歩いてもすこしも近くならない。調べたら「ザ・パークハウス中之島タワー」というタワマンらしい。中之島や北浜や天満橋のあたりはもう、タワマンだらけになりましたな。なんとなく大阪も都会っぽい景観になってきた。でもあれ、50年ぐらい経ってもちゃんと住めるのかなと、要らんことを心配する。

昭和の街をぶらぶらと歩いていると、とつぜん、もっと昭和な建物が現れる。「野田コミュニティセンター」と書いてある。

70年代ぐらいに建てられたのだろうか、まっすぐに四角い白い建物で、入り口や2階の窓にビニールの庇が付いていて、鮮やかな緑色だ。広い庭か駐車場かよくわかんないスペースに大きな木がいくつも生えていて、その新緑の緑も鮮やかで、そして玄関先にはまた小さな鉢植えがたくさん並んでいて、どれも丁寧に手入れされて、可愛がられている。大きな手すり付きの階段がまっすに二階まで登っている。四角いアルミの窓枠。ひび割れたモルタルの地面。なにもかも懐かしい。

大阪市には市民向けの施設がたくさんあって、各区にこういう「公民館」みたいなものがある。呼び方は区によって違っていて、福島区だと「コミュニティセンター」だが、その他の区では「地域集会所」「福祉会館」などの呼び方がある。基本的には町内会や町内会連合会が管理していて、市民が自由に使えるようだ。

町内会の寄り合いとかで使っているんだろうけど、たぶん昔からずっとここに住んでる「地」のひとたちで、だから新しくタワマンとかに引っ越してきたひとたちは、ひょっとしたらこういう会館があることすら知らないかもしれない。

昭和な会議室はほんとうに素敵だと思う。素っ気ないが開放感のあるトイレ、薄暗い階段、緑色に光る非常口の灯り、入り口の色あせた黒板には白いペンキで予定表の枠線が描かれている。こういうところの会議室で、がっちゃんと開いて使う、重い折りたたみの木目調のテーブルに、白地に紺色の水玉模様のでかい急須を置いて、ぬるくて薄いお茶を飲みたい。

そしてまだ歩く。まだまだ歩く。

大きな、古い団地のようなものがある。1階はシャッターが閉まっていて、工事中だ。

その横を通りかかったときに「おお」という声が出た。建物の外の壁に、1階から2階までまっすぐに伸びる大きな階段が付いていた。1階は倉庫か工場だったようで、天井が普通の2階分ぐらいまであるから、普通のマンションなら3階ぐらいのところまで階段が伸びている。

エレベーターがないのだろうか。この階段を毎日上り下りするのは大変だと思う

しかしこの階段、「エモい」という言葉で簡単に表現できないほどの、どういう言い方で言えばいいのかわからないような、「味」がある。なにかの物語がここから急に始まるような、強烈で強力な喚起力がある。

ああ、ここで映画を撮りたいな、と思った。とりあえず何枚か、いろんな角度で写真を撮る。世界でいちばん物語性のある階段とちゃうかこれ。

検索したら「公社西野田住宅」というらしい。いきなり「公社」から始まってるのも、なんか良い。公団ではなく普通の賃貸住宅らしく、たまに物件が出るようで、いくつかの不動産サイトに部屋の写真もある。きれいにリノベして、無垢板の床になっているようだ。北欧の家具とかが似合いそうな、今風の内装になっていて、家賃も安いので、思わず借りたくなる。

とにかくこの階段がとても良いので、お近くの方はいちどご覧ください(お住まいの方に迷惑にならないように気をつけてね)。

よくわからないけどとにかくエモい階段との出会いに感動してさらに歩いていると、だんだんと市場っぽい会社が増えてくる。なにかの食品の卸会社っぽい。するとすぐにでかい壁で道が行き止まりになっていて、ああ中央市場に来たんだなとわかる。

途中で見つけたミニストップに入ったら、幅50cmぐらいの沖縄フェアをやっていた。南風堂の雪塩ちんすこうと小さいコーラを買う。ちんすこうで一番うまいのは普通にこの雪塩ちんすこうだと思う。ミルク味よりノーマルのほうがうまい。宮古島の塩を使っているらしい。関係ないけど大阪にも「みやこじま」ってあるよね。

ちんすこうをかじりながらぼんやりと歩く。紅芋タルトの裁判でモメたのは南風堂じゃなくてナンポーと御菓子御殿だっけ。御菓子御殿はたしか昔はポルシェっていう名前だった。なんでポルシェにしたんだろうね。

まだ歩く。市場沿いに歩くと安治川に出る。中央市場前の、川沿いの公園で、さすがに一休み。よっこいしょと座ってほっと一息して前を見ると、川面が夕方の光を反射してきらきらしている。どこに住んでいるのか、猫がのんびりと公園を歩いている。

おっちゃんが柴犬をふたり連れている。犬猫好きなのが犬猫にも伝わるのだろうか。だいたいの散歩中の犬が、いつも私に寄ってくる。その柴犬たちもめっちゃこっちを見ている。すみません、と声をかけて、ヨシヨシさせてもらう。ちょっとこわがりだったけど、めっちゃヨシヨシさせてもらった。

聞けばひとりの柴犬の名前は「おはぎ」らしい。うちの猫もおはぎっていう名前なんですよ、とかそういう話をする。写真撮らせてもらったらよかった。

柴犬のおはぎも(もうひとりの子も)可愛がられていた。

すぐあとにランナーのおっちゃんが、やっぱり柴犬を連れている。

柴犬多いなこのへん。という会話をおさい先生としていると、小学生ぐらいの少年が柴犬を散歩させていた。

柴犬めっちゃおるやん。

ぼんやりと座って見ていると、少年は親友と一緒にいちばん下の川べりまでいって、そこで座って、肩を並べてじっと川面を見つめていた。

なんかもう、大阪のこのあたりは本当に、絵になる風景ばかりだ。

川の向こうに住友倉庫。私が大阪に来た34年前からずっとここにある。1929年に建てられたらしい。このあたりはもともと外国人の居留地で、川口教会という、戦前からあるレンガ造りの教会もある。現在の聖堂が建てられたのは1920年のことらしい。

歩いていると西警察署の前に来た。34年前の思い出が蘇る。大阪にやってきたばかりの、関大の1回生だった私は、バイト情報誌に堂々と掲載されていた、「時給3000円の家庭教師バイト紹介します。ただし登録料5000円ください」というわかりやすい詐欺に引っかかったのだ。5000円を振り込んだあとぜんぜん連絡がなくて、私もたいがいアホなのでそのまま忘れていたら、ある日突然電話がかかってきて「あー西警察署のもんやけど。キミね、詐欺の被害者なっとるで」「ええええ」「犯人捕まった」「へえええ」「とにかく一回署まで来て被害届出して欲しいんやけど」「はいはい」ということで、私はすぐに西警察署まで行った。

下宿は上新庄で大学は関大前、遊ぶところは梅田かミナミで、当時の私は大阪のことを何も知らなかった。だから「西警察署」がどこにあるのかもまったくわからず、とにかく地図を見ながらなんとかたどり着いたら、そこは古いレトロな警察署で、受付で名前を名乗るとそのまま2回の刑事課に通され、出てきたのはスキンヘッドの巨漢のおっさんで、いやお前がヤクザやろ、という刑事さんだった。さすが大阪府警。そして部屋の奥の方の仕切りの向こう側から「舐めとったらあかんぞコラァァァ」という怒鳴り声が聞こえてくる。

そこで私は言われるままに被害届の書類を書き、サインをした。その刑事のおっさんはヒマだったのか、「にいちゃんは大学で何の勉強をしとるんや?」と聞かれた。「社会学です」「何やそら」「えーと、いろんな社会問題とかの研究です」そしたらそのおっさん、笑いながら「それが何の役に立つんや?」と聞いてきた。

なぜか私はめちゃめちゃ腹が立って、「学問はそれ自体で価値があります。なにかの役に立てばいいってもんじゃないです」と言い返した。

そしたらその刑事のおっさん、大笑いしながら「そのとおりやな」と言った。私はちょっとびっくりして、一緒に笑った。ああ、このひと大人だな、とそのとき思った。

5000円は返ってこなかったけど、いつまでも妙に記憶に残っている。

あの刑事さん、元気かな。とっくに定年退職したと思うけど。

そしていま気づいたけど、「いろんな社会問題を研究する学問」という社会学の定義、いまだに使っている。19歳の俺が西警察署で、スキンヘッドのおっさん刑事と交わした会話のなかで咄嗟に使った定義を、いまだに教科書でも書いてます。

おっさん、ありがとう。

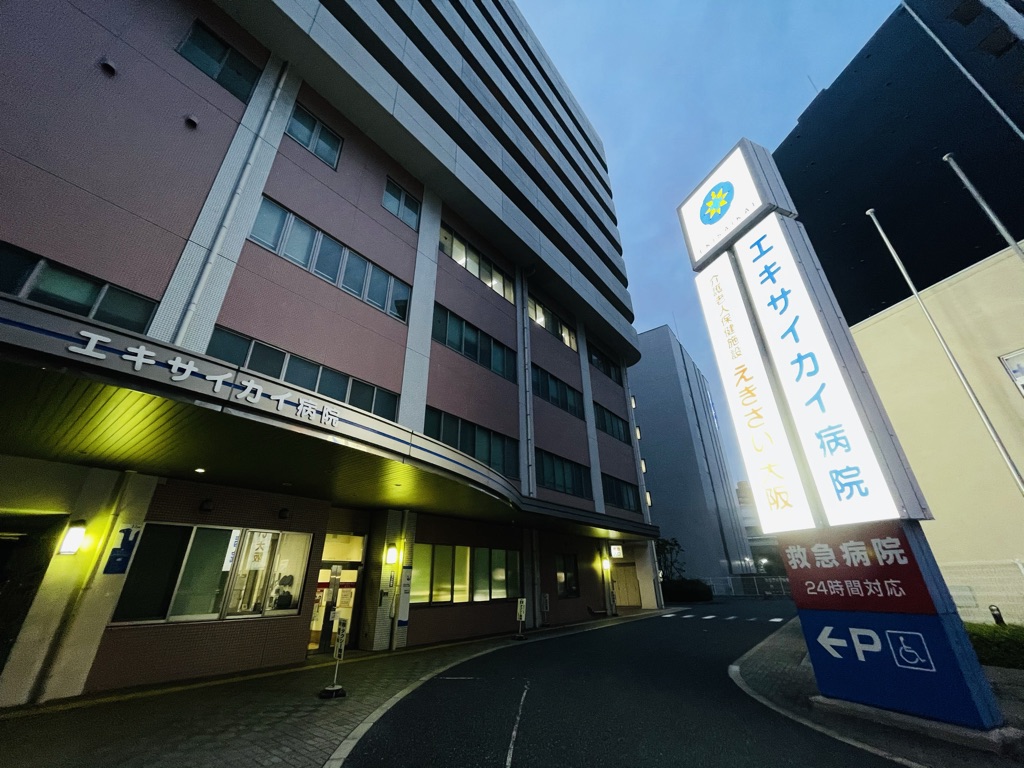

と言ってるうちに掖済会病院。看板にカタカナで病院名が書いてあるので、ぱっと見たら「エキサイト病院」に見えた。

大阪ドームに着く前に東へ曲がって千代崎橋で木津川を渡り(右手にまたタワマン)、またちょっと南下して立花通りの家具屋街。オレンジストリートっていう名前になっていて、若い子むけの古着屋とかがたくさん並んでいる。木津川を渡ったあたりから、通りを歩いてるひとたちの服装や髪型が一気にミナミっぽくなる。

南堀江を歩くのも10年ぶりぐらいちゃうか、とか言いながらアメ村へ。

アメ村はみんないちおうマスクしてるけど結構な人出で、若い子たちが楽しそうに歩いている。三角公園では相変わらずスケボーやってそうな若い子や外国人がたくさん。

そろそろ疲れてきたので心斎橋で地下鉄に乗って帰りました。3時間、1万7000歩。

だいたいいつもこんな散歩をしている。19で大阪にやってきて、いつのまにか53になった。